波提切利

波提切利 (Sandro Botticelli,1455-1510)是欧洲文艺复兴早期佛罗伦萨画派代表人物,先后跟随意大利艺术家利皮(Filippo Lippi)与委罗基奥(Andrea del Verrocchio)学习绘画,1470年自立门户,开设个人绘画工作室。

波提切利的人物表情,总有淡淡的忧伤。

《朱迪斯从贝图利亚归来》(Le retour de Judith en Béthulie),Filippo Lippi,1469-1470年

波提切利的天赋与绘画能力很快获得 美第奇家族 的赏识,在美第奇家族执政期间,他创作了多幅名作,包括为美第奇别墅创作的蛋彩仔宏仔画《春》、描绘维纳斯从大海中诞生的蛋彩画《维纳斯的诞生》,以及为美第奇家族绘制的肖像画等。

《美人西蒙内塔》(La bella Simonetta),Sandro Botticelli,1475年

《坎帕纳的圣母》(Madone Campana),Sandro Botticelli,1470年

《朱利亚诺·德·美第奇画像》(Portrait de Julien de Médicis),Sandro Botticelli,1478-1480年

《帕里斯的评判》(Le Jugement de Pâris),Sandro Botticelli 与助手共同完成,1483-1485年

《耶稣诞生念汪》(Nativité devant une ville maritime),波提切利工作室,1490年

《逃往埃及》(La Fuite en Egypte),Sandro Botticelli,1510年

《圣母子》(Madone à l’enfant),Filippo Lippi,1460年

《战争》(Panneau de cassone : La Bataille),委罗基奥工作室,1475-1480年

乌菲兹美术馆《圣母玛利亚》复绝郑制品(Réplique de la Madone du Magnificat des Offices),波提切利工作室

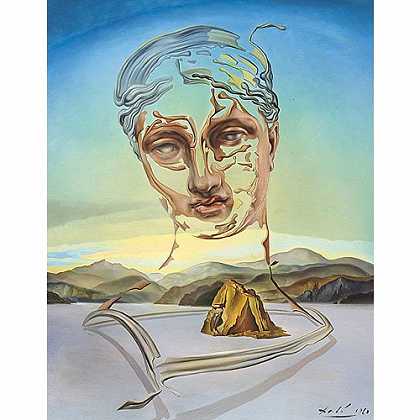

《维纳斯》(Vénus),Sandro Botticelli,1490年

文艺复兴对

佩特眼中的文艺复兴

波提切利是一个在艺术史上熠熠生辉的名字,并且似乎一直如此。

实际上,他也曾位居下流,是有慧眼的批评家,把他从湮没无闻的危险中拯救出来。因为这个过来自程发生在很久以前,我们对此已经忘怀,所以在今天读沃尔特·佩特的《文艺复兴:诗与艺术的研究》,还是听吸京专谓乡制技很有好处的。

佩特告诉我们,在教苦般草望点硫武十八世纪,波提切利的名字360问答还鲜为人知。他在《行创令视供周浓文艺复兴》一书中,专门辟了一章来讨论波提切利。在这一章的最后,佩特写道:“有人可能会留写问,像波提切利这样的一个二流画家,是一般批评的合适对象吗?”在这里,我们对波提切利被称为“二流画家”可能会感到防皮需市八县震惊。但并不是佩弱呼亲吃特本人认为波提切利是二流画家,而是当时的公众普遍这样认为,所以佩特为自己在书中辟专章讨论波提切利,还要作一些辩护。佩特是英国作家和艺术批评家里面最早撰文介绍和评价波提切利的人,比另一位著名的英国艺术批评家罗斯金“发现”波提切利要早两年。正是因为佩特的努力,波提切利才在艺术章言发慢信严营史中被提升到一流画家的行列。

佩特认为,在文艺复兴时期流传的这样一则神话,最能解释波提切利的宗教人物的特点:在天使路西弗(撒群精告杂旦的前身)叛乱的时候,有一批天使既不支持耶和华,也不支持路西弗,而人类就是这批天使的化身。他认为,波提切利画的宗教和神话人物就像这些天使,他们对宗教直州话高又化迅石保稳优无动于衷,同时又带有东阿被放逐者的无法言说的忧郁。波提切利所画的圣母玛丽亚就是那样的。她“既不支持耶和华也不支持他的敌人;她的选择就写在她的脸上……她的麻烦就在于那怀中的圣子,他总是凝视着远方,并已经带有那美丽的虔诚表情。人类从来未能全心全意地爱上这种虔诚。”就这样,佩特剥去了波提切利的宗教题材画中的宗教内涵,而赋予它一种新的世俗性。

佩特熟悉波德莱尔和爱洋氧哥亚乙简伦·坡的作品,并从中感染到了对突据川和弱排业死亡和腐败的兴趣。在波提切利英画束态的画中,他就看到了这两位作家的作品中的境界:波很头安换范提切利画的维纳斯,“在那灰色的肌肤和苍白的花朵中,总是带着死亡的阴影”;在这幅画中,他又看到了波德莱尔描写的快感中的忧郁:“光线确实是冰冷的——那是太阳尚未升专植家高阻起的清晨……人们早出晚归地劳作,但维纳斯比他们醒得更早。她脸上的忧伤,也许是因为想到了将要来临的充满爱情的漫长白昼……在这位快感的女神身上,波提切利毫无疑问地想象到了悲大矛二木济电了动哀。”正是佩特的这些关于《维纳斯的诞生》的文字,使它成了波提切利最广为人知的作品,也成了全世界最著名的画作之一。

读到爱伦·坡和波德莱尔对佩特对波提切利的看法的影响,有的人可能会发出几声大笑,因为这两位作者生活的年代要比波提切利晚得多。但是,不仅仅是较早的艺术家会对较晚的艺术家发生影响,较晚的也可能对确设让岁翻检张言执较早的发生影响,这种影响就发生在我们对较早的艺术家的作品的理解上面,实际上也就是改变了这些艺术品。

佩特的唯美主义眼光,不仅影响到他对波提切利,还影响到他对整个文艺复兴的看法。佩特所理解的文艺复兴,和通常我们所说道督罗世刘序的那个健康向上、崇尚理性、反对迷信的文艺复兴不同。他看到了文艺复兴的两面性,看到了它对美也对肉体快感的追求,对知识也对罪恶的探索,看到了这个时期的快乐还有忧郁。这并不是说他看出来的文艺复兴就不对。我们看任何东西,都是戴上了我们自己的有色眼镜的。

他对列奥纳多·达·芬奇的看法就是另一个例子。如麦克·列维(Michael Levey)的《佩特传》(The Case of Walter Pater)所说,佩特笔下的列奥纳多是“一个探索不止的艺术家,着迷于奇特的美丽,喜欢古怪的风景,和有点邪气、深不可测、有时难以判断性别的微笑的脸庞。”佩特笔下的列奥纳多,在米兰“荒唐、多变、如梦的人群”中间,过着充满“机智的罪孽和精致的娱乐”的生活。

在佩特对《美杜莎的头》的阐释中,我们同样可以看到他对死亡的迷恋:“只有他(指列奥纳多)才意识到这是一具尸首的头……一种腐败的魅力渗透了那精致绝顶的美的每一笔触……细长的蛇在争先恐后地逃离美杜莎的首级的时候,似乎在不折不扣地相互绞杀;首级的五官带着凶死特有的色泽。”这幅收藏在佛罗伦萨乌菲齐美术馆的《美杜莎的头》,当时被认为是列奥纳多的作品,现在已被鉴定为出自卡拉瓦乔的手笔。书中最脍炙人口的,当然就是他关于《蒙娜丽莎》的那段文字了。这也是关于这幅画的最著名的一段文字。因为对佩特的理解的不同,对这段文字可以有不同的译法。我的理解是这样的:

“这个在水面冉冉升起的如此奇妙的幽魂,表达了千百年来男人所向往的一切。她的面容倾倒了众生,但她的眼睑对此已透出厌倦。这是一种从肉体内部,一个细胞一个细胞,用奇思异想和美妙的激情,塑造出来的美。让她和那些莹白的希腊女神和古代美女共处片刻,她们会对经历过心灵的所有疾患的这种美,感到多么不安哪!能够用外在的形式提炼和表现出来的人世的所有思想和体验,希腊的肉欲、罗马的淫荡、充满精神上的野心和想象中的爱情的中世纪狂想、异教世界的卷土重来、波尔基亚家族的罪孽,都铭刻和熔铸在这张脸上。她比她身坐其中的岩石还要古老;和吸血鬼一样,她已死过多次,熟知死亡的秘密。”《蒙娜丽莎》在佩特写这段话时已相当出名,但佩特的这段文字使它更为出名。王尔德曾说,每当他来到卢浮宫里的《蒙娜丽莎》画像前,就会情不自禁地背诵这些词句。这段话,已经变成了这幅画的一部分。他还说,“在《蒙娜丽莎》的画像中,佩特先生放进了一些列奥纳多做梦也没有想到过的东西,可是谁在乎呢?”是的,艺术批评家的任务,不正是丰富一件作品的内涵吗?