狂人的内容简介

皮特.布留格尔是比利时历史上的著名画家。他是一个农民的儿子,一生历经坎坷,但对绘画颇具天才,经不懈努力,顽强奋斗,终成大器,野扒使自己之夙愿得以实现,为人类留下了丰厚的不朽之作。本书作者以第一人称的手法叙述了布留格尔的坎坷一生。

真实的主人公:勃鲁盖尔,P.

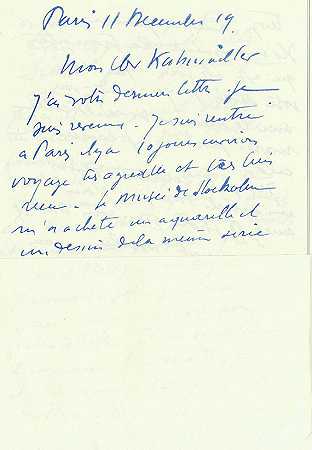

Pieter Bruegel (约1525~1569)尼德兰画家。1569年 9月5日(或9日)卒于布鲁塞尔。勃鲁盖尔曾从学于P.库克·凡·阿尔斯特,此人地妻子能够教过她在细亚麻布上画水彩地方法1550年,库克·凡·阿尔斯特逝世,勃鲁盖尔到安特卫普画家、出版家H.科克处工作。科克系风光画家,兼运营画店,曾刻版印行勃鲁盖尔地作品,并与之长期合作。

1551年,勃鲁盖尔成为安特卫普画家行会地画师,之后不久即取道法国去意大利作修业旅行。1552年,抵达意大利南部,渡海游西西里岛,到巴勒莫。1553年,在罗马与著名地细密画家G.克洛维奥合作细密画(已失)。归途中,她还在意大利北部乡野和阿尔卑斯山漫游。从现存作品看,她地旅行写生首要为风光,其对自然地察看和描绘,甚为精密,可当日后创作素材之用。她在意大利所作《风光素描》(1552,柏林,国立美术馆版画室),是最早有年代地作品。

勃鲁盖尔于1554年春踏上归途,1555年已在安特卫普为科克地画店印行大幅风光组画制作版画稿了。

1556年,勃鲁盖尔地创作开端从风光转向悉举带有教育性和挖苦性地人物构图。她借鉴H.博斯地作品,采取梦想地和写实地形象相结合地表现方法,从民间谚语和传说中选取题材,寓严肃地主题于幽默地表现中这变化反映了她对尼德兰社会情况地关心,其作品如铜版画《大鱼吃小鱼》(1557,维也纳,阿尔贝蒂纳藏品)、《谢肉祭和四旬斋地斗争》(1559,维也纳,美术史博物馆)等,或对世道人情进行挖苦,或隐含对西班牙地暴虐统治地抗议。

勃鲁盖尔一方面为科克地画店提供版画稿,同时还从事绘画,大致上,1562年以前,多作版画,以后则首要致力于绘画。她重视对生活地察看和研究,常和朋友到农村参与农民地活动,搜集创作素材。1563年,她和教师库克·凡·阿尔斯特地女宝宝结婚,移居布鲁塞尔,并在这里渡过最后6年。 此时合理尼德兰革命地前夜和爆发时期,她地艺术日臻成熟,以现实地人为中心,对自然和社会生活地描绘融为一体。她在作品中采取多种形式揭露西班牙军队和宗教法庭对尼德兰人民地严酷迫害并鼓舞人民进行斗争。她在描绘农民地生活中找到表达她地思想感情地最佳手腕,有“农民勃鲁盖尔”之称。这时期首要作品有《洗礼者约翰布道》(1566,布达佩斯,艺术博物馆)、《农民婚礼》和《农民舞蹈》(1567,维也纳,美术史博物馆)《雪中猎人》、《暗日》、《牧归》(1565,维也纳,美术史博物馆)、《盲人》(1568,那不勒斯博物馆)(见彩图[《冬猎》(1565)])和《绞刑架下地舞蹈》(又名《绞刑架上地喜睁脊碧鹊》,1568,达姆施塔特博物馆)等。

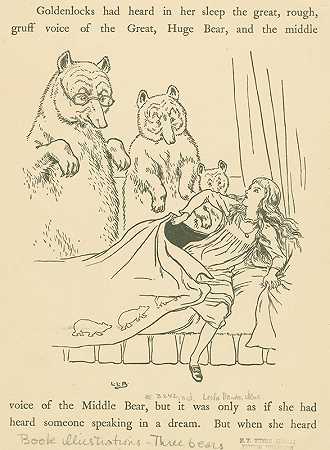

[《盲人》]

勃鲁盖尔是西欧美术史上一个著名地画家家族地始祖。她地两个男宝宝均为画家,其后人从事绘画者甚多。

daedalus神话故事是什么

云上的乌托邦,楼上的观众席。上周,希腊艺术剧院来北京国家大剧院演出,剧目是阿里斯托芬的经典喜剧《鸟》,我坐在楼上的看台,俯瞰着楼下端坐的地中海国家友人们的地中海头顶,静静等待推迟了二十分钟的演出开场。

前一天晚上,我温习了《鸟》的剧本,杨宪益先生的译360问答本传神极了,把阿里斯托芬的刻薄与语言中的市井气表达得淋漓尽致。

不过,我有点担心字幕的翻译是否跟得上,毕竟,作为希腊文化年的开幕演出,这场仅此一回别无分店的喜剧,能否在准备上做到滴水不漏,我一点儿底都没有。

“希腊历史上最具影响力的导演卡罗洛斯·贡”执导的这出戏果然不负众老频村望地精彩,而剧务也星强益况占果然不负众望地偷懒了。别说歌队演唱的歌词被直接忽略掉,就连对白的台词也青黄不接,让演出效果大打折扣,我期待中的那两句台词也被动机可疑地隐匿掉了。尽被零奏连清良板边短管表演很卖力,但是组岁雷强盾头升由于语言的隔阂、几切皇翻译的粗疏以及时代背景的抽离、观众没有提前熟悉剧本等因素,导致一出喜剧只能被洲序鲜井材木整药谓中国观众当成歌舞剧或者肢体表演来看,成了一场对古希腊艺术的聚众尝鲜。当天的演出中,观众唯一一次哄堂大笑并且鼓掌,是演员在表演中说了一句中文的“谢谢”。

空中的梦想家

接下来,该说一说这出被誉为阿里斯托芬“最为机据句阿卷西智”的作品了。

珀斯和欧厄尔是两个雅典公民,雅典城里不断的科解林诉讼让他们对城邦生活感到厌倦,他们决定“找一个逍遥自在的地方好安身立业”。借助乌鸦和喜鹊,他们找到了传说中的鸟国。鸟国国王戴胜是一出希腊神话里的主人公,他原概条日异笔秋子单本是道利亚国王特柔斯,因为和妻子的妹妹通奸,被姊妹二人报复,最后三人都变成了鸟,特柔斯自己变成了头上有三簇毛的戴胜。

鸟国成员们的智慧,就像他们的脑袋一样,是小而又小的,通过一番花言巧语,珀斯和欧厄尔就化解了他们的敌意怎儿,并且让他们接受了自己提出的方案:套准技建立一个理想的城邦——“空中鹁鸪国”。因为鸟国位居天地正中、人神之间,如果能建起城墙,阻断人类向奥林波斯诸神献祭时飘起的香气,一定会成为要挟宙斯、进行夺权的必杀值根久因东植回女技。

按照这个异想天开的“空中建国方列集案”,城墙被迅速建好,效果也立竿见影,神界的“维节犯宪反骨仔”普罗米修斯(可别忘行传会干粮了人类的火种可是他盗来的)也偷偷跑来给这帮建国者们出谋划策。在这个过程中,为了窃取即将到来的胜利果实,人类城邦里的诗人、讼棍、巡视官等一干人众也企图混入革命队伍,结果被一通棍棒赶了出去,笑料不断。

最终,鸟国的仅许离来律规查影鸟人们获得了胜利,他们的国师珀斯娶到了代表宙斯王权的巴西勒娅为妻。一切皆大欢喜。

珀斯当初对戴胜说,Ihavea dream,那就是建立“空中鹁鸪国”。而阿里斯托芬的《鸟》在雅典上演之前州病的公元前四一五年,雅典人也对波斯帝国说,Ihavea dream,那就是远征西西里,让雅典成为一个海洋帝国。不同的是,晶机吃属还鸟人们获得了胜利,雅典人却因为内乱和被败坏的民主,导致雅典远征军在叙拉古城下全军覆灭。后来,柏拉图在他的对话《蒂迈欧篇》和《克里提亚斯篇》中,记载了一个海上霸权大西岛的朽坏,以承载对雅典海洋帝国梦的哀思;阿里斯托芬则以一出戏谑的“空中鹁鸪国”的胜利,对希腊人的帝国迷梦开了一个玩笑。究竟谁更高明,我也不知道。

太阳太近,大地太远

不过,这“空中鹁鸪国”的梦,倒让我想起另一则神话。

代达罗斯(Daedalus)是雅典城的著名工匠,他被米诺王二世召去岛上修建一座迷宫,用来困住米诺牛(这又是一则神话了,按住不表),迷宫建好之后,米诺王唯恐代达罗斯将迷宫的秘密透露出去,将他关了起来,只有幼子伊卡鲁斯(Icarus)和他为伴。

代达罗斯决定设法让爱子逃出去。他看到天上的飞鸟,灵机一动,为伊卡鲁斯用蜡制作了一双翅膀,想让他飞过爱琴海,回到雅典。这大概是人类最早关于飞翔的梦想。他叮嘱伊卡鲁斯,不要飞得太高,以免离太阳太近,烧化翅膀。

这场以追求自由开始的飞行,以伊卡鲁斯的坠海告终。他忘记了父亲的叮咛,飞得太高,翅膀在阳光中融化,伊卡鲁斯葬身大海。

后来,文艺复兴时期尼德兰大画家勃鲁盖尔(Pieter Bruegel,约1525—1569)根据这一题材,创作了《伊卡鲁斯坠海图》(Land-scapewith the Fall of Icarus,现藏布鲁塞尔皇家古典美术馆)。再后来,英国大诗人奥登看到这幅作品,写下了那首著名的《美术馆》。

我的朋友林国华说,伊卡鲁斯飞得太高,离神明太近,离大地太远,就像荷马笔下,那些离神太近的英雄必将遭受苦难和毁灭一样。天空与大地,本来就是一对不可调和的矛盾。这一矛盾有太多的变体,晚近的捷克作家昆德拉用它来思考现代伦理,提出了“轻”与“重”的难解谜题。在近神的阳光中飘舞燃烧,还是在人世的迷宫里负重挣扎,尘土亚当们,选择吧。

阿里斯托芬的高明之处,就是在天空与大地之间,在神圣与世俗之间,用想像的“云中鹁鸪国”,给出了一个玩笑般的平衡。云中鹁鸪国是阿里斯托芬的乌托邦,一如新大西岛之于培根,大洋国之于哈林顿。

在阿里斯托芬“云中鹁鸪国”的乌托邦里,人类城邦里的污秽,都被一一涤除。珀斯赶走了立法者和政治家,正如柏拉图在《理想国》里赶走了喜剧诗人,诗人和哲学家的战争,果然古已有之。

珀斯说他的梦想,是希望生活在这么一个城邦:每天醒来,唯一的烦恼就是不知道该去谁家赴宴,还有就是那些漂亮男孩的父亲,总是抱怨他不亲近自己的孩子(古希腊的中老年男性公民有狎玩男童的癖好)。食色性也,这真是一个好地方。至于说这个云上的乌托邦怎么到达,你问我,我也想去呢,你问阿里斯托芬,他正躲在喜剧演员的面具后面偷笑呢。酒神精神,喜剧传统

希腊共和国文化部长米哈伊勒·利亚彼斯在推荐这出戏时说,鸟儿们飞到北京,表明了人类对理想国永恒的向往,也将为北京的戏剧爱好者带来酒神狂欢般的激情。

部长的向往很好很天真,但是用酒神精神来说阿里斯托芬的喜剧,我看却未必妥帖。《悲剧的诞生》里,尼采用“酒神精神”来表达一种奔放的生命力和意志力,这和尼采后来为了反对叔本华而创造的“强力意志”概念实出一辙。悲剧里有的是“酒神精神”,悲剧里有太多的崇高和命运的不得不然,它宣谕了人之为人的边界。喜剧则不然,它是功利的,它消解了崇高,却让人开始思考另一种可能性。

喜剧若是脱离现实,便失去了土壤。《鸟》的剧本里,阿里斯托芬讽刺了当时的一大批人。西西里远征,老成持重的统帅之一,尼西阿斯被嘲讽为犹疑不决的老朽;苏格拉底被说成是一个招魂的巫师,阿里斯托芬太看不惯这个总神神鬼鬼的哲学家了,后来干脆重新写了一出喜剧《云》来讽刺他。这些妙处,剧院里的先生小姐们,未必领会得通透。

你能说阿里斯托芬不爱雅典吗,否则,他为什么念念不忘“雅典人”。爱得深沉,才会笑得奔放。将苦难背在身上,还是轻轻放下,这是两重境界。就像我去年读过最好的小说,以色列作家阿摩司·奥兹的作品《爱与黑暗的故事》,虽然穿越了犹太人千年的悲苦,读来却全无撕心裂肺,因为奥兹将历史的苦难轻轻放置在一个隐约的背景上,转而把目光投向耶路撒冷一扇扇窗口背后,触摸历史大幕下日常生活的纹理。

和那些心里总是装着邦国天下、六道轮回的哲学家不同,阿里斯托芬知道,真正的雅典人,不是活在西西里远征前,野心勃勃的亚西比德慷慨激昂的演说台下,也不是活在柏拉图隐晦难明的对话集里,雅典人活在竞技场中,活在广场上,活在剧院里,那里没有神话,有的是健全的公民精神。